写真集や雑誌・広告・ファッションなど多岐にわたって撮影する一方で、近年は伊勢神宮や日本の原風景を求め、写真・映像の分野でその表現の裾野を広げて活躍している宮澤正明氏。伊勢神宮の撮影で経験したことなど、若者への思いをお話しいただきました。

Profile

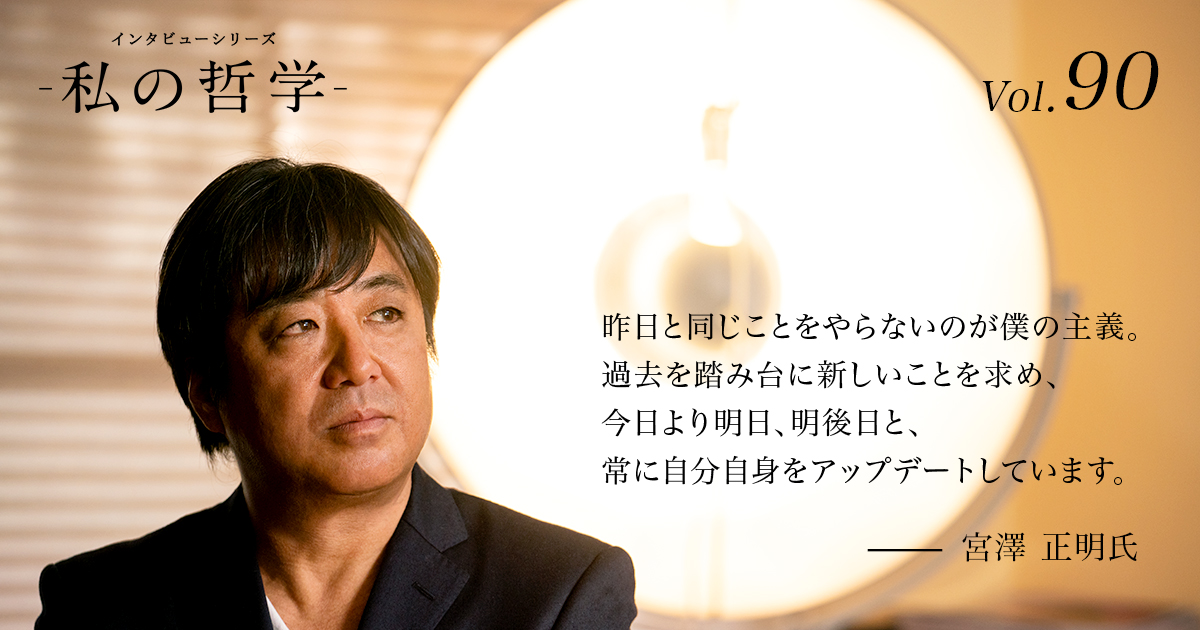

第90回 宮澤 正明(みやざわ まさあき)

写真家 | 映画監督 | ビジュアルディレクター

1960年東京都生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。1985年、赤外線フィルムを使った作品『夢十夜』で、ニューヨーク国際写真センター(International Center of Photography)の第1回新人賞を受賞。2005年から、伊勢神宮第62回神宮式年遷宮の正式な撮影許諾を得て撮影を開始する。2015年、初監督を務めたドキュメンタリー映画『うみやまあひだ〜伊勢神宮の森から響くメッセージ〜』で、マドリード国際映画祭・外国語ドキュメンタリー部門“最優秀作品賞”と“最優秀プロデューサー賞”を受賞。俳優、女優、アーティストの写真集(amazon著書セントラル)は150冊を超え、広告・PV・CM撮影など、活動は多岐にわたる。

好きなことを仕事に

フォトアートからこの世界に入り、ニューヨークで賞をもらって帰国すると、ファッションや広告関連の仕事がたくさん来ました。どこの世界でもそうかもしれませんが、日本の写真界は境界線を引きたがり、「何でアートをしていた人がファッションをやっているんだ」、「ファッションやっている人が今度は広告に来た」などと言われました。業界を荒らしているつもりはないし、若かったから依頼された仕事は嫌とは言わず、単純に写真や映像が好きで、自分が撮ってみたいと思うテーマにエネルギーを注いできただけなんです。

写真家は、作品だけでは食べていけません。自分のベースにある写真は、仕事ではなく写真家としてのライフワークで、その上でもう一本仕事というレールがある感覚です。好きなことを仕事にしているから、業界内の境界線を越えることや、非難されながらも絶対にどの世界でもトップを取ってやるという過当競争、稼ぐ楽しさがあります。

誰でも決断するときは悩むものです。失敗したらどうしようと思うと、なかなか前に踏み込めません。でも、行動を起こさないより、挑んだ方がいい。僕は昔からあまり深く考えず、ひらめいたらすぐに行動しています。それで騙されたこともたくさんありますが、同じ失敗をしなければいいだけの話で、そこは勉強だと思うしかありません。 20代、30代の頃は自分一人で決断するのは難しいですよね。そういうときは、恩師や信頼できる人生の先輩に相談するのがいいと思います。そこでもう一回考えて、やはり、やらないよりはやった方がいいと思えることが少しでもあったら、決断して前に進む。僕はよく、兄のように慕っている、作家の伊集院静先生に相談していました。

フォトアートからこの世界に入り、ニューヨークで賞をもらって帰国すると、ファッションや広告関連の仕事がたくさん来ました。どこの世界でもそうかもしれませんが、日本の写真界は境界線を引きたがり、「何でアートをしていた人がファッションをやっているんだ」、「ファッションやっている人が今度は広告に来た」などと言われました。業界を荒らしているつもりはないし、若かったから依頼された仕事は嫌とは言わず、単純に写真や映像が好きで、自分が撮ってみたいと思うテーマにエネルギーを注いできただけなんです。

写真家は、作品だけでは食べていけません。自分のベースにある写真は、仕事ではなく写真家としてのライフワークで、その上でもう一本仕事というレールがある感覚です。好きなことを仕事にしているから、業界内の境界線を越えることや、非難されながらも絶対にどの世界でもトップを取ってやるという過当競争、稼ぐ楽しさがあります。

誰でも決断するときは悩むものです。失敗したらどうしようと思うと、なかなか前に踏み込めません。でも、行動を起こさないより、挑んだ方がいい。僕は昔からあまり深く考えず、ひらめいたらすぐに行動しています。それで騙されたこともたくさんありますが、同じ失敗をしなければいいだけの話で、そこは勉強だと思うしかありません。 20代、30代の頃は自分一人で決断するのは難しいですよね。そういうときは、恩師や信頼できる人生の先輩に相談するのがいいと思います。そこでもう一回考えて、やはり、やらないよりはやった方がいいと思えることが少しでもあったら、決断して前に進む。僕はよく、兄のように慕っている、作家の伊集院静先生に相談していました。

作品の居場所

13年くらい前に、マスターワークスという僕の作品を貸し出す会社を立ち上げました。これは、作品を一人歩きさせたかったからです。作品が一人歩きするということは、イコール宮澤正明が一人歩きしていることになります。駅貼りポスターは数週間、週刊誌の表紙は一週間、新聞広告なんて一日で終わってしまいますが、ホテルやオフィス、ゴルフ場、公共施設、飲食店などには僕の作品がずっと飾られています。

作品を買ってもらったり、置いてもらったりすることは僕にとってとても大切なこと。写真家も含め画家などアーティストは、お披露目しなければ作品は死んだも同然です。作品を飾って鑑賞してもらい、何かしらのインプレッションを音楽のように無意識に感じて貰うのが、僕の写真家人生の醍醐味だと思っています。ですから、仕事の場所はポスターや雑誌に求めてもいいけれど、作品には、アートとしてきちんと置いてもらう場所を見つけなければと考えています。

マスターワークスでは比較的安く貸し出しているので、企業からの依頼が増え、最近ようやく認知されてきました。仕事は、いろいろな人に会えるのが楽しいですが、最終的には作品づくりだけに集中できるのが一番幸せです。老後は好きな写真だけをしていきたいと思ったとき、自分と家族が食べていけて、行きたい所に旅行できて、写真が撮れて、好きな所で発表できるシステムがあったら、多分それは僕だけではなく、写真界にとってもいいことだと思います。[宮澤正明オンライン写真販売サイトへ]

13年くらい前に、マスターワークスという僕の作品を貸し出す会社を立ち上げました。これは、作品を一人歩きさせたかったからです。作品が一人歩きするということは、イコール宮澤正明が一人歩きしていることになります。駅貼りポスターは数週間、週刊誌の表紙は一週間、新聞広告なんて一日で終わってしまいますが、ホテルやオフィス、ゴルフ場、公共施設、飲食店などには僕の作品がずっと飾られています。

作品を買ってもらったり、置いてもらったりすることは僕にとってとても大切なこと。写真家も含め画家などアーティストは、お披露目しなければ作品は死んだも同然です。作品を飾って鑑賞してもらい、何かしらのインプレッションを音楽のように無意識に感じて貰うのが、僕の写真家人生の醍醐味だと思っています。ですから、仕事の場所はポスターや雑誌に求めてもいいけれど、作品には、アートとしてきちんと置いてもらう場所を見つけなければと考えています。

マスターワークスでは比較的安く貸し出しているので、企業からの依頼が増え、最近ようやく認知されてきました。仕事は、いろいろな人に会えるのが楽しいですが、最終的には作品づくりだけに集中できるのが一番幸せです。老後は好きな写真だけをしていきたいと思ったとき、自分と家族が食べていけて、行きたい所に旅行できて、写真が撮れて、好きな所で発表できるシステムがあったら、多分それは僕だけではなく、写真界にとってもいいことだと思います。[宮澤正明オンライン写真販売サイトへ]

旅に出よう

仕事は昔、食べていくための苦しいことでした。今は、好きなことを仕事にしようとあちこちで言われていますが、その好きなことが見つからず、何をしたらいいのか分からなくて悩んでいる若者が多いですね。僕が若い頃は、「頭で考えて駄目だったら実際にやってみろ」と教えられました。食べないでいたらどうなるんだろうとか、フルマラソンを走ってみるとか、一度くらい無理をしてみてもいいんじゃないかな。韓国のような徴兵制度がいいとは思わないけれど、ほわっと生きているよりは、一つの人間形成としてある程度の精神的・肉体的な教育があってもいいと思います。

何かに夢中になれと言っても抽象的なので、何かベースになる本を持って旅に出てみるといいでしょう。日本国内だったらバスや電車を使って、安く旅行できますよね。自分を探す旅なら1泊、2泊でも十分。今いる環境の外を見るためにも、旅をするべきだと思います。

学生の頃は、絵にならないし、電線が邪魔だと思っていました。でも今は、電線も一つの風景だと思うようになりました。本当はない方がいいけれど、それはそれで、江戸時代にはなかった僕らが住んでいる現状の風景です。写真家だからか、なぜ葛飾北斎があのような富士山の絵を描いたのかを探るために、“現世富嶽三十六景”を撮れないかと考えたりします。写真家でなくても、日本の伝統、文化の昔と今を照らし合わせながら写真に撮ったり脳裏に焼き付けたりすると、普通の風景が違って見えて面白い旅になると思います。

仕事は昔、食べていくための苦しいことでした。今は、好きなことを仕事にしようとあちこちで言われていますが、その好きなことが見つからず、何をしたらいいのか分からなくて悩んでいる若者が多いですね。僕が若い頃は、「頭で考えて駄目だったら実際にやってみろ」と教えられました。食べないでいたらどうなるんだろうとか、フルマラソンを走ってみるとか、一度くらい無理をしてみてもいいんじゃないかな。韓国のような徴兵制度がいいとは思わないけれど、ほわっと生きているよりは、一つの人間形成としてある程度の精神的・肉体的な教育があってもいいと思います。

何かに夢中になれと言っても抽象的なので、何かベースになる本を持って旅に出てみるといいでしょう。日本国内だったらバスや電車を使って、安く旅行できますよね。自分を探す旅なら1泊、2泊でも十分。今いる環境の外を見るためにも、旅をするべきだと思います。

学生の頃は、絵にならないし、電線が邪魔だと思っていました。でも今は、電線も一つの風景だと思うようになりました。本当はない方がいいけれど、それはそれで、江戸時代にはなかった僕らが住んでいる現状の風景です。写真家だからか、なぜ葛飾北斎があのような富士山の絵を描いたのかを探るために、“現世富嶽三十六景”を撮れないかと考えたりします。写真家でなくても、日本の伝統、文化の昔と今を照らし合わせながら写真に撮ったり脳裏に焼き付けたりすると、普通の風景が違って見えて面白い旅になると思います。

常に前よりもいいものを

伊勢神宮を撮影した12年間は、43歳から55歳という写真家人生における成熟期でした。若いときは行動力があっても、技術は未熟な部分があります。一瞬でシャッターを切る熟練した技術や経験値、感性など、写真家として脂が乗った時期でした。特に思い出に残っているのは、他には誰も撮影が許可されていない深夜の行事を、ネコが忍び込むようにして撮ったことや、神嘗祭で誰も入れない場所まで行ったときの緊張感、シャッター音を消したりいろいろな工夫をしながら、手に汗握って撮った一瞬の写真ですね。その瞬間一つ一つがずっと心の中に残っています。

撮影を始めてから1年くらいした頃、もう全部撮り終えたような感覚になりました。でも、撮った写真を並べてみたら、上辺だけしか撮れていなかった。ただ夢中で撮影してしまい、きれいだけれど、僕が思っていた神話の世界を撮っていなかったんです。元々抽象的なテーマが好きで、ニューヨークで賞を取った『夢十夜』は、非現実の世界を撮ることを目標に、夢や心象風景をモチーフにした自分だけが垣間見るワンダーランドという世界をテーマに作品を創りました。伊勢神宮の撮影でテーマを神話にしたのはその延長線上で、誰も撮れない、自分だけのアナザーワールドを撮影したかったからです。

ファインダーを覗いて撮る写真は、心や頭に何にも焼き付けていないことに気づき、それから2、3カ月、カメラを持たずに早朝参拝しました。撮りたいのを限界まで我慢し、まずしっかり見て心に残し、脳裏に焼き付けようと思いました。そうして撮った一枚が、当時の伊勢神宮の公式写真集で表紙になった写真です。天照大神がいらっしゃる社殿から、内宮参道に一筋の光が射し込む。これは神話の始まりだと感じました。それからというものは、次々と現代に蘇る神話が撮れました。

僕が撮っているのは、記録ではなく“記憶”です。表紙の写真が撮れたとき、やっと出逢えたと思いました。約3カ月カメラを持たずに人気の無い早朝を参拝したことで、この風景に出逢えた。それをしなかったら、この空気は見逃しています。技術が成熟しているからこそ、もう一歩先に行き着くことを学びました。

今まで撮った写真よりも明日、明日撮るものよりも明後日と、常に自分自身がアップデートしていかなくてはいけません。どんな仕事でも、被写体が同じでも、前よりもいいものを撮っていたらレベルはどんどんアップします。前と同じこととか、前より少し変わったことではなくて、前よりも更にいいものを作らなくてはいけないんです。僕はいつも、次に来た仕事はどうしたら最高のアップデートができるだろうと常に考えています。

伊勢神宮を撮影した12年間は、43歳から55歳という写真家人生における成熟期でした。若いときは行動力があっても、技術は未熟な部分があります。一瞬でシャッターを切る熟練した技術や経験値、感性など、写真家として脂が乗った時期でした。特に思い出に残っているのは、他には誰も撮影が許可されていない深夜の行事を、ネコが忍び込むようにして撮ったことや、神嘗祭で誰も入れない場所まで行ったときの緊張感、シャッター音を消したりいろいろな工夫をしながら、手に汗握って撮った一瞬の写真ですね。その瞬間一つ一つがずっと心の中に残っています。

撮影を始めてから1年くらいした頃、もう全部撮り終えたような感覚になりました。でも、撮った写真を並べてみたら、上辺だけしか撮れていなかった。ただ夢中で撮影してしまい、きれいだけれど、僕が思っていた神話の世界を撮っていなかったんです。元々抽象的なテーマが好きで、ニューヨークで賞を取った『夢十夜』は、非現実の世界を撮ることを目標に、夢や心象風景をモチーフにした自分だけが垣間見るワンダーランドという世界をテーマに作品を創りました。伊勢神宮の撮影でテーマを神話にしたのはその延長線上で、誰も撮れない、自分だけのアナザーワールドを撮影したかったからです。

ファインダーを覗いて撮る写真は、心や頭に何にも焼き付けていないことに気づき、それから2、3カ月、カメラを持たずに早朝参拝しました。撮りたいのを限界まで我慢し、まずしっかり見て心に残し、脳裏に焼き付けようと思いました。そうして撮った一枚が、当時の伊勢神宮の公式写真集で表紙になった写真です。天照大神がいらっしゃる社殿から、内宮参道に一筋の光が射し込む。これは神話の始まりだと感じました。それからというものは、次々と現代に蘇る神話が撮れました。

僕が撮っているのは、記録ではなく“記憶”です。表紙の写真が撮れたとき、やっと出逢えたと思いました。約3カ月カメラを持たずに人気の無い早朝を参拝したことで、この風景に出逢えた。それをしなかったら、この空気は見逃しています。技術が成熟しているからこそ、もう一歩先に行き着くことを学びました。

今まで撮った写真よりも明日、明日撮るものよりも明後日と、常に自分自身がアップデートしていかなくてはいけません。どんな仕事でも、被写体が同じでも、前よりもいいものを撮っていたらレベルはどんどんアップします。前と同じこととか、前より少し変わったことではなくて、前よりも更にいいものを作らなくてはいけないんです。僕はいつも、次に来た仕事はどうしたら最高のアップデートができるだろうと常に考えています。

写真家、映画監督、ビジュアルディレクター 宮澤 正明

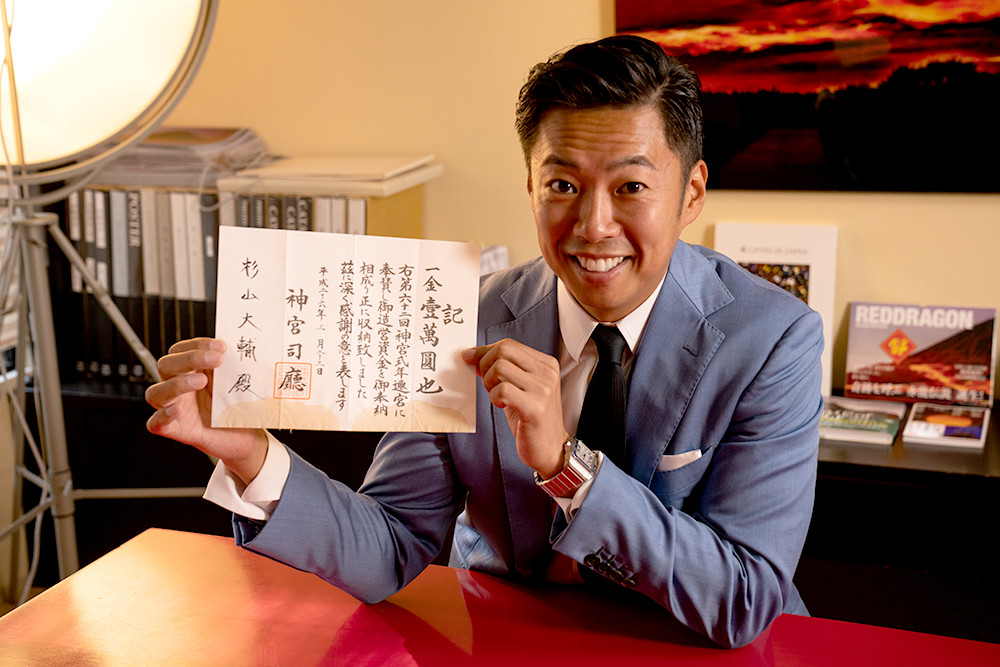

2014年、『私の哲学』第27回に登場いただいた、肖像写真家の海田悠さんに「大ちゃん、伊勢神宮は今年20年に一度の式年遷宮だから一緒に行きましょう。経営者は誰もが行く場所だよ」と言われ、家族でご一緒させていただくことに。奉納した際にいただいたのが、扇子と宮澤正明さん撮影の写真集でした。ご縁を感じるとともに、行動する意味は後からついてくることを実感しました。 30歳の誕生日に父とサシ飲みをしたとき、「海外やいろいろな所に行って、自分の目で見て来なさい」と言われました。例えば仕事で、「ニューヨークのグランドセントラルのようなイメージの建物を作りたい」と言われても、見たことがなければ提案できません。何事も自分の目で見ることが重要であり、30代にたくさん行動し続けたことで、素晴らしい写真家、宮澤さんとお会いすることができました。 12年間、伊勢神宮を撮り続けた姿勢やこだわりを伺い、最低10年は打ち込まないと、見えるものも見えないと思いました。一緒に仕事をしたいと直感的に感じたので、一緒にできる仕事を作ります。何事も決心すると、すべてが決まります。

2018年8月 株式会社宮澤正明写真事務所にて ライター:楠田尚美 撮影:高村 鉄五郎