日本の通信業界の未来がオハイオ州のユダヤ系移民の話に結びつくとは思わないかもしれませんが、それがアナリストのマーク・アインシュタイン氏なのです。彼は複雑な質問に対して予想外の具体的な答えを提供してくれます。日本の多くのハイテク企業がアインシュタインの洞察に信頼を寄せて前進し、国の競争力を保つ能力は、アインシュタイン氏の家族のレジリエンスにルーツを成功の礎とする彼にかかっていると言っても過言ではありません。

Profile

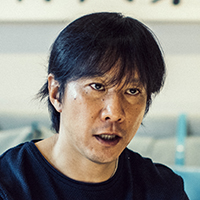

第108回 マーク・アインシュタイン(まーく・あいんしゅたいん)

株式会社アイ・ティ・アール チーフアナリスト

マーク・アインシュタイン氏はオハイオ州クリーブランド出身で、現在は滋賀県に居住しています。世界中の多くの都市を自宅と呼び、その中にはボストン、バンコク、香港、シンガポールなどが含まれます。

アインシュタイン氏はワシントン大学で財務と外国語のダブルディグリーを取得し、15年以上にわたり通信とデジタルメディア産業に携わり、市場、マネジメントコンサルティング、ビジネス分析の知識を持っています。

現在は研究・アドバイザリー会社である株式会社アイ・ティ・アールの通信とデジタルメディア業界のチーフアナリストです。

迫害からアメリカンドリームの追求へ

マーク・アインシュタイン氏は知識をビジネスとしています。誰かが彼に「今日は紫色を着ていますね」と声をかけたとすると、彼は世界に紫の旗を持つ国が2つしかないことをすぐに話題にあげます。このようなトリビアは彼がクライアントに提供するために支払われているものではありませんが、クライアントが彼に期待する知識の広がりを示しています。

「私は日本の会社と多くの仕事をしていますが、彼らはメタバースやAR(拡張現実)、XR(クロスリアリティ)について素晴らしい、幻想的なアイデアを持っています。ただ、ハードウェアがまだありません」。彼の仕事は、彼らのアイデアを現実に変える場所に到達するのを助けることであり、アインシュタイン家の歴史は大きな志が成功したケーススタディを提供します。

チェコスロバキア系ユダヤ人の子孫であるアインシュタイン氏は、第二次世界大戦後、彼の父が1歳の時に祖父母がヨーロッパから逃れるために、空港で貯金と引き換えにアメリカへのチケットを2枚手に入れたと語ります。キューバで7年過ごした後、オハイオに移り、アメリカンドリームを追い求めた結果、彼らは大成功を収めました。アインシュタイン氏の父は今も会計事務所を経営しています。

アインシュタイン氏は、理想的なアメリカ中西部の子供時代を送りました。「私たちは隣人全員を知っていて、夏には野球をしました。花火やハロウィンなど、すべての楽しいイベントもしました」。彼は本好きな子供で、一流大学への進学を目指し、早くから世界を見渡すようになり、15歳でスペイン語を学び、ボランティア活動を行うためにエクアドルにも行きました。

オハイオでの子供時代を振り返ると、アインシュタイン氏はそれを分析的な視点からも見ずにはいられません。「製造業はすべてなくなりました。クリーブランドはかつて鉄鋼業が盛んなスチールシティでしたが、今ではすべて海外にあります。」Steel Belt(鉄鋼地帯)はRust Belt(さび地帯)になりました。

回転寿司店での経験を経て、オハイオから東京へ

アインシュタイン氏の努力は、セントルイスのワシントン大学への入学が認められたときに報われました。会計士の息子であり、スペイン語が堪能であった彼は、外国語と財務のダブルディグリーが最善の進路だと自己分析しました。そして、彼は正しい選択をしました。アメリカでは多くの財務専攻の学生がスペイン語を話せるかもしれませんが、彼が最初に受けた会社の雇用主が面接した人の中で、彼は唯一ポルトガル語が話せました。さらに、フランス語やタイ語にも精通していたため、通信市場調査会社のラテンアメリカチームにぴったりな人材でした。

なぜ通信市場調査の会社に就職したのでしょうか。それに答えるために、アインシュタイン氏は人生を変えた夜の外出時の出来事を回顧します。

タイに留学中、彼はアジア中を旅して大学の友人を訪ねました。これには日本への旅行も含まれていました。「2002年だったと思います。私はワールドカップがここで開催されていたのを覚えています。そのとき、回転寿司についての話を聞いたことがあると日本の友人に尋ねました。当時、まだアメリカにはそのようなお店はなかったと記憶しています。友人は携帯電話を取り出しました。私は「何をしているの?電話をかけているの?」と聞きましたが、彼は「いや、私たちの携帯電話のインターネット上で見つけることができるよ。」と言いました。私たちは回転寿司店に行くと、友人はQRコードをスキャンしました。そしてそれで一切が終わりました。私は「これはスタートレックだ。これはすごい」と思いました。

単なる夕食の回転寿司店での出来事が、アインシュタイン氏の未来を大きく変えることになりました。「なぜ日本に移住したのか」とよく聞かれます。アニメや食べ物などといった回答を期待されているときに、私は「いいえ、モバイルネットワーク設計がきっかけです」と答えます。それが真実です。日本がモバイルインターネットを発明したからです。恐らく、これを言う外国人は私だけでしょうが、ここに移住した正真正銘の理由です。

日本だけが通信の主役ではなくなった

運命の夜にアインシュタイン氏が出会った技術は、1999年2月にNTTドコモが発売したモバイルインターネットサービスのi-modeでした。仕事ではまったく異なる地域を担当していましたが、アインシュタイン氏によれば日本は無視できない存在になりました。「私は自身のスキルを活かせるラテンアメリカチームから始めましたが、イノベーションやワクワクする技術は常にアジア、特に日本で起きていました。その当時、NTTドコモやKDDIはラテンアメリカでもビジネスをしていたため、一緒に仕事をするきっかけができました。」最初の仕事を始めて2年後、アインシュタイン氏は香港への転勤を希望し、今も担当を続けているこの地域に移りました。20年が経過した今も、彼は同じ会社とのビジネスが続いていますが、今ではチーフアナリストとして日本に拠点を置く最大手のIT専門の研究・アドバイザリー会社で働いています。

「i-modeの時代から世界は大きく変わりましたが、日本ではまだたくさんの興味深いことが起きています。現在、私は6Gに取り組むいくつかの会社と協力関係にあります。」また、アインシュタイン氏は、AI、量子コンピューティング、暗号技術、IoT(モノのインターネット)もゲームチェンジャーとして挙げており、クライアントが避けては通れない道のりを乗り越える手助けをすることに喜びを感じています。そして、仮想現実、拡張現実、クロスリアリティなど、代替現実を探求する企業については、アプリケーションの無限の可能性があるとアインシュタイン氏は見ています。これらの技術は単にハードウェアによって制限されているのです。「今私たちが経験しているのは、1Gスマートフォンに相当しています。」

IT業界でアナリストになるには今以上に良いタイミングはないように思います。しかし、日本よりも進んでいる地域はあるのでしょうか?

アインシュタイン氏は、日本はブロックチェーン技術を使って取引を6秒で確認できる一方で、クレジットカードの請求書を受け取るのに数日かかったり、一部のATMは正月休みには開いていないことを嘆きます。

「i-modeは、世の中にないものが発明されました。2Gや3Gの時代、日本は世界の王者でした。」しかし今や、アメリカ、中国、韓国、そしてヨーロッパが追いつきました。「もはやこの分野は、日本だけがストーリーを描ける立場にはありません。日本は依然としてこの分野における存在感は非常に強いですが、世界の他の国々も目覚めました。」

「Only in Japan」が未来を変える方法

それでも、アインシュタイン氏が近々日本を離れることはなさそうです。彼は現在、妻と新生児の息子と共に、日本最大の淡水湖、琵琶湖のほとりに住んでいます。ここに住むことができたのは、新型コロナウイルスが日本の根強い伝統的な労働スタイルを変化させたおかげです。日本は表向きには少なくとも20年間、テレワークについて考えていましたが、アインシュタイン氏はこう指摘します。「新型コロナウイルスが起こるまでテレワークは実現しませんでしたが、起きた後、日本は1ヶ月でオンラインになりました。このことは、これが決して技術についての問題ではなく、文化についての問題だと教えてくれます。」

リモートワークがある程度定着した今、アインシュタイン氏は、変化した環境を踏まえ、セキュリティ、オフィススペース、その他すべてを再考する必要があると指摘しています。しかしここで、彼の分析眼が光ります。アインシュタイン氏は日本を際立たせる特別な例外主義を紹介しています。「アメリカは厳しい資本主義の国ですが、日本では社会問題を解決するための技術の使用に高い関心があります。」彼は視覚に問題があるドライバーをサポートするための自動運転車の利用などの取り組みを挙げ、これは「技術が日本の社会問題を解決することを助ける無数の方法の一つに過ぎない」と述べています。アインシュタイン氏は、企業が社会問題に対する実際の解決策を約束するメッセージを発信していけば、資金は得られると信じています。

大きな変化の岐路に立つ日本は、アインシュタイン氏とその家族が以前に経験したように、これからの世代にとってより良い未来への道を歩み始めています。偶然にも、お寿司を食べながら出会ったモバイルネットワークに恋をした数年後、アインシュタイン氏が提供する視点は、日本が以前よりも更に良い方向へ向かう視点となるかもしれません。彼は、こう結論づけます。「日本に携わるようになり、20年が経ちましたが、私の旅路はまだつづきます。私にはまだこの先20年以上あるでしょう。」

DKさん、私のストーリーを共有していただきありがとうございます。このインタビュー内容が、どこへ行こうとも情熱を追求し続ける人々にインスピレーションを与えることを願っています。今後数年間は日本のIT市場や経済全体にとって困難な時期になるでしょうし、私の意見としては多くの厳しい変化が必要になると思います。今こそ、あなたのように起業家精神を発揮する人々が日本にはより一層必要です。引き続き素晴らしい活動を続けてください!

株式会社アイ・ティ・アール チーフアナリスト

マーク・アインシュタイン

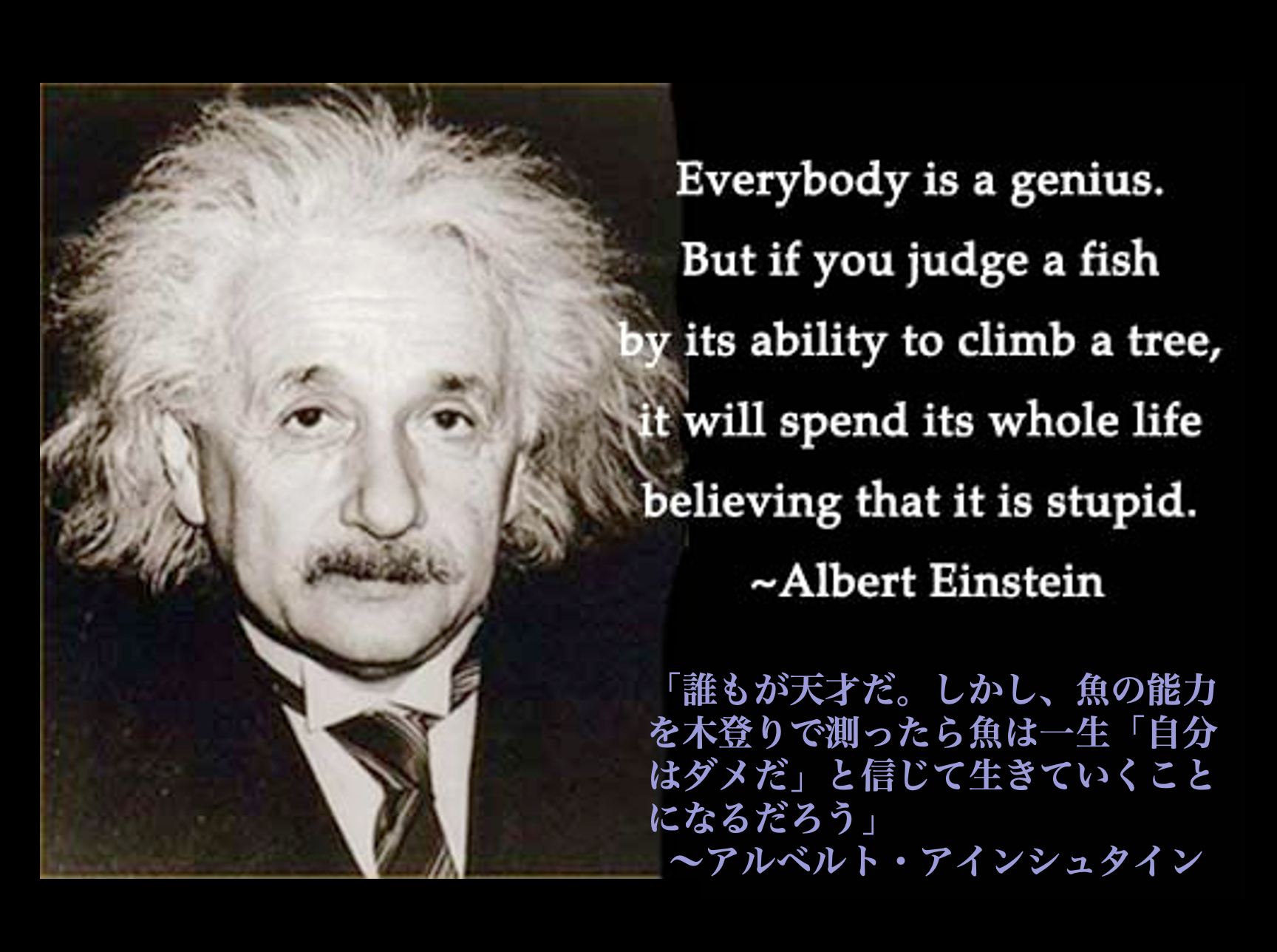

マーク・アインシュタイン氏とのインタビューは、私にとって非常に貴重な経験でした。彼はアインシュタインの言葉「誰もが天才だ。しかし、魚の能力を木登りで測ったら魚は一生『自分はダメだ』と信じて生きていくことになるだろう」という理念を大切にし、多様性と創造性を尊重する姿勢を見せています。彼のルーツに敬意を表しながら、日本の通信業界の未来についての洞察を共有してくれました。マーク氏の家族の歴史から学ぶレジリエンスと、技術革新への情熱は、今日の競争の激しいビジネス環境での成功の鍵となるでしょう。彼の多文化的背景と、常に進化する市場への適応能力に感銘を受けました。

東京・銀座のひらまつ レストラン「アルジェント」にて編集:杉山大輔