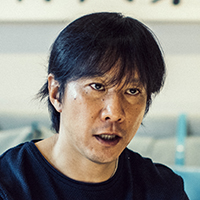

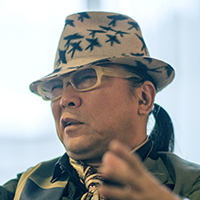

東京駅のプロジェクションマッピングなどでも知られるネイキッドの村松亮太郎氏。映画、TV、広告、空間演出など、さまざまなプロジェクトに挑戦してきた。国際映画祭では48のノミネート&受賞。近年は体験型アートイベントや、華道・茶道・歌舞伎・能狂言など「日本の伝統文化×先進表現」の作品で注目を集めている。

「私が作っているものは全部幻想です。でも、イメージは曖昧だからダメかというと、そうではない。曖昧だけど確かなものなのです」と村松氏は言う。言葉では説明できないものを映像で表現し、パターンを壊し続ける創作への想い。そして、迫りくるAI時代に創作者として直面する根源的な問いについても語る。

Profile

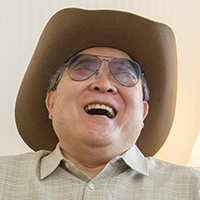

第120回 村松 亮太郎(むらまつ りょうたろう)

アーティスト / NAKED, INC. 創業者 / 大阪芸術大学客員教授 / 長野県・阿智村ブランディングディレクター

1997年にクリエイティブカンパニーNAKED, INC.を設立以来、映像や空間演出、地域創生、伝統文化など、あらゆるジャンルのプロジェクトを率いてきた。映画の監督作品は長編/短編合わせて国際映画祭で48ノミネート&受賞。2018年からは個人アーティストとしての活動を開始し、国内外で作品を発表。 2020年には、分断の時代に平和への祈りで世界を繋ぐネットワーク型のアートプロジェクト「DANDELION PROJECT」を立ち上げ、世界各地での作品設置に取り組む。2023年には『G7広島サミット』における首相夫妻が主催する社交行事の演出を担当。

https://naked.co.jp/

言葉の限界を超える映像表現

「口はひとつしかないから、一度にひとつのメッセージしかしゃべれないのがもどかしい」という思いが、私の創作の原点でもあります。もし、複数の言葉を同時に発することができたら、もっと多くのことを表現できるのに。

私が映像表現にこだわるのは、言葉では表現しきれないものがあるからです。言語で説明できないような感覚や体験を、映像を通して伝えたいのです。

映像表現の大きな利点は、言語の壁を越えられること。私がやっていることは、言語にとらわれません。以前、映画制作に携わった際には言語的な壁に悩みました。でも、視覚的な体験は、言語や文化の違いを超えて、直接的に人の感情に訴えかけることができます。だから言葉の壁がなくていいのです。

「哲学を持たないのが、私の哲学」――自分を定義しない生き方

私が仕事をするうえで心がけているのは、できるだけ「素」でいることです。

自分で自分を決めつけないし、評価しない。

哲学を持たないのが、私の哲学と言えるかもしれません。

自分の個性もポリシーも壊していきたい。自分で「俺の個性はこうだ」と決めつけるのは違うと思うのです。言ってみれば、生まれたての赤ちゃんのような、面白く言えば軟体動物のタコのような。

芯がすごく強ければ形はやわらかくていられるんですよね。バランスが悪いから自分を固めなきゃいけなくなってしまう。だから、柔軟でいるためには芯が強くないとダメだと思っています。

日本人らしさも特に意識していません。自然と日本人らしさが出ているかもしれませんが、自分で意識してそうしようと意図していません。勝手ににじみ出ていて、勝手に人が解釈してくれる。どんなに個性を壊そうとしても、結果的に逃げられない軸はあるのだと思います。それこそが本当の「個性」なのかもしれません。

「ジョン・レノンになりたい」じゃなくて、イマジンを作ろう

若い頃から「何になりたい」より「何をやりたいか」と大切にしてきました。だから「就職」という概念もなかったし、「なりたい職業」もなかった。そうして、ただやりたいことを追求していったら、自然と今の形になっていきました。それが私のスタンスです。

でも、夢はリアリストでないとかなえられません。なぜなら、夢をかなえるということは、「夢が現実になる」ことだからです。そこにはリアリティがあります。夢見がちな人と思われるかもしれませんが、違うんですよね。

以前、明石家さんまさんの番組で高校生の夢をかなえる企画に関わったことがあります。彼はその後、独学で勉強し、大学在籍中に本当に起業までしました。このように、夢をかなえるのは、ものすごくリアリティがあるものなのです。

「ジョン・レノンのようなすごい存在になりたい」という人がよくいますが、そうじゃなくて、「だったら、まず『イマジン』のようなすごい作品を作ろうよ」って思います。

絶対的な真実などない。正しさを求めた20代の葛藤

振り返って考えてみると、若い頃の自分は激しかったですね。

「正しさ」って何だろう? 真実とは何だろう? 一番美しいものは何だろう? それにしか興味がなくて、常に探し求めていました。

20歳そこそこの頃、当時役者として所属していた事務所の社長に「お前の言っていることは正論だ。正しいよ。でも世の中はな……」と言われた時、「正論だったら正しい。それの何が悪いんですか。社長が根性ないだけなんじゃないですか。勇気出しましょうよ」と生意気にも噛みついたことがあります。当時は、正しいもの、真実をひとつ探しているからそうじゃないものは許せなかったんですね。

でも真実を探し続けてきて最後にわかったのは、絶対的な真実なんてないということです。

ビットの藻屑から、人の心を動かすリアルな体験へ

2009年頃、大きな転機が訪れました。インターネットが普及し、映像コンテンツが爆発的に増えた時代。どんなに美しい映像を作っても、デジタルの海に埋もれてしまう。自分の作っているものが、毎日大量に作られる映像の中の一部、「ビットの藻屑」でしかないような気がして、虚無感に襲われたのです。そこで見出したのが、「リアルな体験」でした。

プロジェクションマッピングのいいところは、リアルな場所があることでした。そこに人がいて、「うわーっ!」と喜んで見てくれる。このリアリティが大事でした。

デジタルの数字ではなく、目の前にいる人たちの反応。消えてしまうからこそ、その瞬間の体験が重要だと強く感じたのです。

無と有の間に宿るもの

私が作っているものは全部幻想です。イメージはあるけれど、何もなかったところに、「こんなの、面白くない?」って始まっていく。私は量子力学が好きで「無」と「有」の間に興味があるのですが、真実は「無」の中にあると思っています。「ゼロの発見」ってすごいですよね。ゼロにはすべての可能性を含んでいるのですから。

創作のプロセスもそれと同じです。最初は説明ができない、目に見えないし言語化できないイメージです。でも、このイメージは曖昧だからダメかというと、そうではない。曖昧だけど確かなものです。

たとえば、愛ってものすごく曖昧で目には見えないですよね。でも「愛している」という感覚はものすごく確かとしか言いようがない。それと同じです。

確かにあるからこそ自分はそこに向かっていって、だんだん形になっていく。そして最後はクリアに具体化する。けれど、最初の段階ではボワッと曖昧でないとダメなんです。

日本的価値観としての「曖昧さ」

私が大事にしているのは、日本文化の持つ「曖昧さ」の価値です。ほかの国の文化では、「白黒はっきりさせなきゃ」という風潮があるところも多いけれど、それは少し違う気がしています。完全な白と完全な黒は、ひとつしかない。残りはすべてグレー。

つまり、この世はほとんどグレーなんです。だから、グレーって大切だし、その重要性をもっと世の中に広めたい、と思っています。

対極だから面白い??二律背反の哲学

茶道、華道、歌舞伎、能や狂言などの伝統芸能の方たちとお仕事をすることも多いのですが、そういう方たちは大体「家元制度」があるんですね。「8代目〇〇」と名前を襲名しています。それはどういうことかと言うと、自分というものを超えて、その永遠性の一部でしかないことを受け入れてやっているという意味です。

一方、私は「先進のアーティスト」みたいに言われることが非常に多いのですが、「先進」って言い方を変えると一番「ひよっこ」です。私は1代限り。「8代目亮太郎」ではありません(笑)つまり、家元の方たちと私は真逆の立場にいるわけです。その超伝統とひよっこの私がコラボするから、面白いものが生まれるのだろうな、と考えています。

似たような人と一緒にやるのは簡単だけど、飛距離は出ない。対極だからこそ、飛距離が出て、とんでもないものが生まれる可能性が高まる。この真ん中にたぶん真実があるのだろうな、と思っています。まったく異なっているように見えても、相通じるものが絶対にある。そこを探すのが面白いのです。

そもそも、違うことは全然悪いことではなくて、そこからが始まりです。「私の常識はあなたの非常識」という言葉がありますが、それがわかってさえいれば、物事はうまくいくと思っています。

この考えは作品と受け手の関係でも同じです。作った作品は、作っている間は私のものです。でも、世の中に出した瞬間「受け手」のものに変わると思っています。だから、受け手がどう感じようと自由です。「俺はこういうつもりで作ったのだからわかってくれ」というのは、おこがましい話。見た人がそう感じたのなら、それが本当なのです。

AI時代を前に、最後に残る『確かなもの』とは

本格的にAI時代に突入すると、前提がだいぶ崩れていくと思うのですが、正直まだ自分の中で想像しきれません。いくらでも創造できる時代になると、どうなるでしょう。映像も全部AI化されて、何が本物かわからなくなるかもしれません。すべてがデジタルの向こう側に行ってしまう。

人間が何をするべきかわからなくなって、ロストしてしまう時代だからこそ、最後に残る価値は「フィジカルな肌感のあるもの」ではないでしょうか。

曖昧さを受け入れ、パターンを壊し、自分を定義しない。AI時代を迎えるからこそ、より一層「曖昧だけれど確かなもの」を追求し続けていきたいと思っています。

杉山さんほど聞き役に回らないインタビュアーは初めてでした(笑)

「属すること」「同調すること」が生きることではなく、常に「ぼくはこう。あなたは?」という姿勢で社会と向き合っているのだと受け取りました。

幼少期をニューヨークで過ごされた背景もあり、多様な文化や価値観などあらゆる「違い」が交錯する環境でサバイブしながら、自分が何者なのかを常に問われる中で、自らを探り、表現してこられた。その経験が今のスタンスを形づくっているのでしょう。

「違う」もの同士が対峙し、理解し合い、互いを受け入れる。そこからこそ、新しい視点やつながりが生まれるのだと思います。

僕も海外で学び、世界のあらゆる人や文化と触れ合う生活を送ってきたので、杉山さんとは性格やタイプこそ違えど、通じ合うものがあると感じました。杉山さんは、世界を舞台に、多様な人や事柄と真っ直ぐに向き合いながら、自分と世界の関係を広げ続けている方なのだと思います。

NAKED, INC. 創業者 村松 亮太郎

村松亮太郎さんとの対話は、単なるインタビューではなく、物事に強い関心をもち、徹底的に追求してきた者同士にしか成立しえない知的な交歓の時間でした。

アート、映画、仕事、組織、家庭といった多様なテーマにわたって語り合う中で、表現や人生の根底に共通する価値観を互いに抱いていることを知りました。

村松さんが語る「曖昧さの中に宿る確かさ」は、抽象に逃げ込む言葉ではなく、むしろ知的武装力を備えた者だけが到達できる実感です。

「伝統と先端」、「無と有」、「夢と現実」といった対極を自在に往還する村松さんの思考は、常に「既存のパターンを壊す」ための試みであり、同時に人間存在の本質へ迫る探究でもありました。

この対話を経て、ぜひ村松さんと一緒に仕事をしてみたいと思いました。もっとも、そのときは私も少しばかり「曖昧さ」を武器にして臨む必要がありそうですが(笑)

2025年7月 NAKED, INC.にて

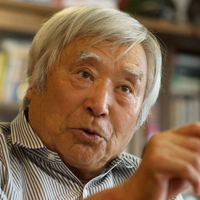

取材・編集: 杉山 大輔

プロジェクトマネジャー:安藤千穂

文:柴田恵理(『私の哲学』副編集長)

写真:戸谷 信博