1893年(明治26年)創業の老舗京菓子司“末富”の三代目、山口富藏氏。京都伝統の菓子作りの技と心を受け継ぐ氏が感じる、薄れゆく日本の心とは。

Profile

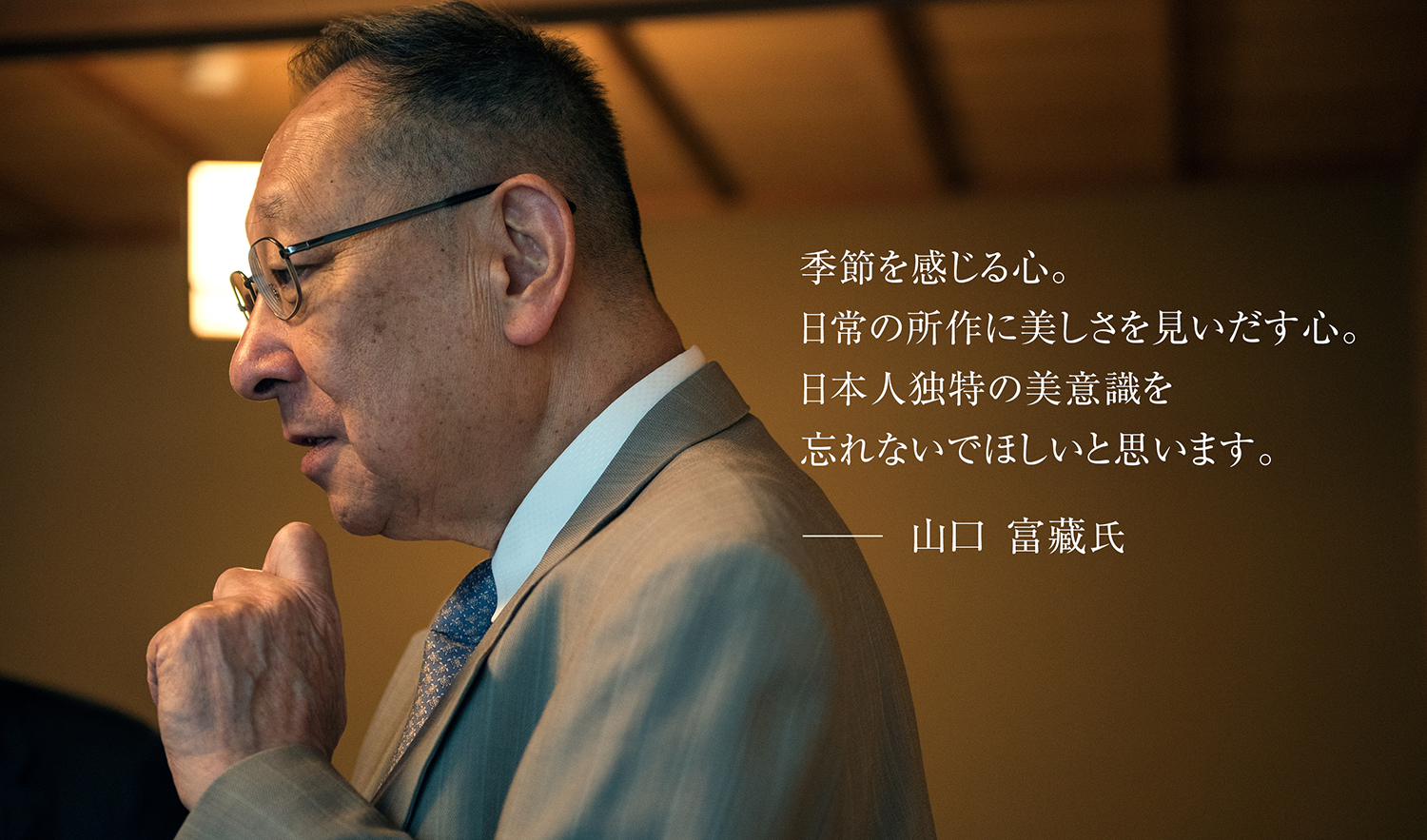

第46回 山口 富藏(やまぐち とみぞう)

京菓子司“末富”三代目

京菓子司“末富”三代目

1937年京都府生まれ。関西学院大学経済学部卒業。茶道御家元、京都寺社仏閣の御用を務める。伝統を受け継ぎながら、クラシック音楽をイメージした創作菓子を発表するなど、新たな京菓子の世界を拓いている。テレビや新聞・雑誌、各地の市民講座など幅広い分野で活躍。京菓子を通じて日本の心を伝えている。

著書に『京菓子司・末富 京菓子の世界』(世界文化社刊)がある。

末富ウェブサイト

※肩書などは、インタビュー実施当時(2016年7月)のものです。

京都のお菓子はおおらかに

京都ではお客様を迎えるとき、必ずお菓子とお茶を用意します。京都のお菓子には菓子屋という世界と、おまん屋はんという世界があって、おまん屋はんは日常のおやつ菓子。そしてもてなしとしての御菓子、今で言う上生菓子と干菓子の両方を扱うのが菓子屋です。干菓子は専門店もありますけど、菓子屋は両方できなあかん。京都でお菓子が出てきたら遠慮しないで、「美味しそうですね」と言って早く食べることです。お菓子は乾いてしまっては美味しくありません。

江戸のお菓子は繊細で写実的です。言い方は悪いですが、京都は大雑把に、おおらかに作ります。東京の“うぐいす”は、ゴマで目玉を付けて羽の形に細工してあるんです。京都は、お餅をきゅっとつまんだだけ。“うぐいす餅”を写実的にすると“もっさりしている”という言い方をします。言われてみれば、うぐいすに見えますなという感覚です。また、東京では餡に塩を少し入れることが多いですが、京都の菓子屋は絶対に入れません。洋菓子のように、香りも基本的にはつけません。小豆と砂糖と米。素材の味が基本です。季節を表現するために、よもぎなど自然のもので香りをつけることはありますが、香料としてつけるのは異端です。近頃、抹茶が流行っていますが、お茶を飲むのに、お茶の味がするのはだめだという考えがすごく強いんですよ。

砂糖が自由に売買できなかった時代

菓子屋は、古くからお公家さんや偉い人の家来として成り立ってきた商売です。ですからお客様の要望を聞かざるを得ない。その代わり、幕府の統制の元にある白い砂糖が使えたわけです。砂糖が日本に入って来たのは、織田信長の時代です。しかし、甘いものはとても高くて庶民は食べられませんでした。誰もが食べられるようになったのは、おそらく明治に入ってからでしょう。僕は、戦争で砂糖がない時代を覚えています。配給に砂糖はなく、サッカリン、ズルチンといった人工甘味料で作ったお菓子でも行列して買うような時代でした。

菓子屋は、古くからお公家さんや偉い人の家来として成り立ってきた商売です。ですからお客様の要望を聞かざるを得ない。その代わり、幕府の統制の元にある白い砂糖が使えたわけです。砂糖が日本に入って来たのは、織田信長の時代です。しかし、甘いものはとても高くて庶民は食べられませんでした。誰もが食べられるようになったのは、おそらく明治に入ってからでしょう。僕は、戦争で砂糖がない時代を覚えています。配給に砂糖はなく、サッカリン、ズルチンといった人工甘味料で作ったお菓子でも行列して買うような時代でした。

戦時中、京都の菓子屋はすべて廃業しました。徴用で軍需工場へ職工として行かなければならず、菓子屋を続けることができなかったからです。末富は東本願寺の御用達でしたので、戦死された英霊の供養に必要なお供物を作るため、陸軍省から回ってきた砂糖がかろうじてありました。経済統制によって昭和26年ぐらいまで、砂糖は自由に売買できませんでした。砂糖が入ったものを食べない時代があったのに、よう生き延びたな思います。小さい頃は、仕事場に砂糖が豊富に盛り上げてあって、そこでよくトンネルを掘って遊んで怒られました。京都の菓子屋で戦前(70数年前)のことも覚えているのは、僕が最後でしょうね。砂糖を食べられる人は贅沢ができる人だと言うて、威張るのが本来の砂糖の価値。この頃、砂糖は体に良くないなどと言いますが、それはものを知らん人や。やっぱり砂糖はうまい。砂糖のうまさは世界共通で、永遠やと思っています。

お客様から学ぶ

少し前までお茶会でもてなされるお菓子は、家元の奥様から注文をいただきました。見本を持って行って、台所のテーブルを挟んであれやこれやと話します。「あんたこれあかんで」などと怒られもします。僕がお菓子を覚えたのは、そういう世界からでしょうね。店を引き継いだ頃、お茶会でのお菓子千個の注文を受け、間に合わないのが怖くて前日から用意し、固くなってしまったことがあります。あれはお客様に叱られた。「お客はこれだけしか食べやらへんのやで」と。お菓子作りも一期一会だと身に染みました。だけどありがたいのは、「お前のとこはもう使わん!」とは言われなかったことです。「これから気をつけなあかん!」と、その後も同じように使っていただき、いろいろなことを教えてもらいました。

商売というのは、人と人がつながって覚えな仕方ないでしょう。親父よりも、お客様から厳しく言われたこと、人に恵まれたことが良かったと思います。京都の菓子屋は、作って並べてじっとしていたらいいという商売ではないんですよ。配達して接点が増えて、お客様との行き来を通じて教えてもらう。これがとても大事。じっとして売っていたらあかん。人を通じてものが動くのかもわからへん。

変わっていく日本人の美学

最近、羊羹は一口サイズのものばかり売られています。人によって薄くしたり厚くしたり、どこをどう切るか。上手いことすーっと切れるか。そこには“切る”という美学があるんですよ。日本人にはそういう不思議な美学があったと思うんですけど、この頃はそれがなくなってしまった。包丁を研ぐことを知らん人いっぱいいるしね。コンビニへ行ったらキャベツが切って売ってある。玉ねぎは切ると涙が出るのを知らない人も、包丁がない家もいっぱいあるのとちがうかな。日本の暮らしそのものが変わってしまった。日本料理が無形文化遺産になりましたが、出汁の取り方にはじゃこもあれば、あごもあり、土地によっていろいろなうまさがあったと思う。それが今は、全国どこでも同じ出汁の素をぱっとふればいいなんてあかん。お米も各品種それぞれの味があったのに、今はコシヒカリばかり作られています。お菓子も均一的な味になっている。最後の仕上げだけをする菓子屋が増えています。餡を自分の家で焚いている店、京都で何軒あるかな。日本はみんな、そんなんになっていくような気配ですね。

もう一つ困ったのは、“かわいい”という感覚です。今はかわいくなかったら売れません。見た目も色も形もかわいい。これ以外にない。“味わいがある”、“趣がある”といった日本人独特の感性がなくなった。日本の美学はこれから変化していくでしょうね。家に床の間がなくなったでしょ。これが日本人の美意識を変えているように思います。季節に合わせた掛け軸や花を飾って、季節を感じるという気持ちがない。梅一輪一輪の温かさに、春を想像しながら期待感を持って待つ。このような日本の美しい心がなくなっていくのは寂しいことですね。

初めてお目にかかってびっくりしたのは、こんなに若い人が今の日本を動かしておられるのかということです。私が普段仕事でお付き合いする人たちは、まだまだお年を召した方が多いものです。私のくらしと思いに共感してもらえることが多いものです。今度、お会いして少しお話しすると共に、同じ考えの多さにびっくりしました。これからの日本に期待感が強くなりました。私も勉強、勉強。

京菓子司“末富”三代目 山口 富藏

京菓子司・末富さんはすべてのお菓子を材料作りから行っており、ずっと本物の生菓子、干菓子を提供されてきました。生菓子は一つわずか50g以下ですが、作品の構想から完成までのストーリーを知ると、食べるのがもったいないと思ってしまいます。末富さんがここまで親しまれているのは、山口富藏様の一期一会の気持ちがあるからだと思います。

末富のお菓子は高島屋各店舗で購入できます。召し上がったことのない方は是非一度ご賞味ください。

お世話になっている大先輩が山口様をご紹介くださり実現した今回のインタビューで、『私の哲学』は46回目を迎えました。一つひとつの出会いは、まさに一期一会。起業当初“10年間で50回目”を目標にして参りましたが、毎回インタビューを通じていろいろなことを教わり、感謝の気持ちでいっぱいです。お一人お一人との出会いに感謝し、まだまだ続けます!

2016年7月 京菓子司 末富 本店にて 編集:楠田尚美 撮影:Sebastian Taguchi